ニュース

(2023.11.19)

第719回観察会が大阪公立大学附属植物園で行われました。

京阪本線「枚方市」駅で交野線に乗り換え、「私市」駅に着きました。集合時刻の午前9時40分までに、たくさんの会員・会員外の方々が到着されていました。駅前で本日担当の植村修二さんから挨拶があり、車に注意をしながら大阪公立大学附属植物園へ向かいました。しばらく歩いて植物園の正門に到着。門の近くでは、珍しい八重咲きのコウテイダリアが開花しており、私たちを迎えてくれているようでした。職員の辻本

穣さんの出迎えを受け、列植されたシュロの前でご挨拶と附属植物園の紹介がありました。植物園では、特に日本産樹木の収集に力を入れ、野外で生育可能な約450種が植栽されています。辻本さんの案内で、復元された我が国の代表的な11種類の樹林型を巡りながら、園内の植物を観察しました。

カラタネオガタマの下には、園の配慮で保護されているオオハナワラビとモトマチハナワラビが胞子葉を伸ばしていました。シイやカシ類、ケヤキ、トチノキ、クヌギ、アベマキ、ホオノキ、ハクサンボクなど、日本産樹木見本園の植物をゆっくりと観察しながら歩を進めました。落葉広葉樹の色づきもだいぶ進んでいます。その下にはフユノハナワラビも見られました。

池の周りにはメタセコイヤ、ラクウショウ、スイショウなど、外国産の針葉樹が植栽され、きれいに色づいていました。メタセコイヤは、附属植物園の元園長、三木茂博士が化石植物として発見・命名され、その後、中国四川省で生存個体が発見されたことから「生きている化石」と呼ばれます。池の周りには、シケシダの群生、黄色い花を咲かせたヤクシソウなどが観察されました。ヒノキ、サワラ、モミ、ツガなど、日本産針葉樹も大きく育っています。

園内には自生の植物もたくさん見られます。ムラサキシキブ、ヤブムラサキが瑠璃色の実をつけ、ヒイラギは芳香を漂わせています。イイギリの大木の枝先には赤い実がたくさんぶら下がっています。春には、コバノミツバツツジやモチツツジが開花し、林内をピンクに彩ることでしょう。観察路に沿ってベニシダ、サイゴクベニシダ、オオベニシダ、ヤワラシダ、ベニオオイタチシダなどのシダ類もたくさん見られました。イチヤクソウ、キノクニスズカケなどの希少種は囲いで保護されていました。植物を観察しながら管理棟へ戻り、附属植物園のご厚意により、研修室をお借りして昼食を摂りました。

午後は、附属植物園長の名波 哲先生からご挨拶があり、その後、辻本さんから、附属植物園の「絶滅危惧植物の生息域外保全」の取り組みや北・南大東島での植物調査等について報告があり、ヒメイノモトソウ、ヤチスギラン、イヌヤチスギラン、ムジナモ、ダイサギソウ、アラゲタデ、ボロジノニシキソウなどが画像で紹介されました。その後、管理温室で培養・栽培されている植物を見学させていただき、附属植物園の保全活動の様子を拝見することができました。これらの植物の中には、本会の会員から提供された重要な植物も含まれています。

秋晴れの一日、名波園長さん、辻本さんをはじめ、附属植物園の皆様には大変お世話になりました。ありがとうございました。参加者は48名でした。

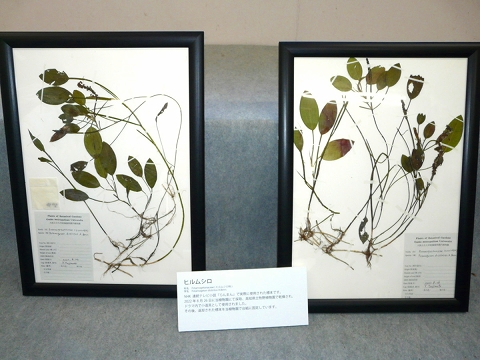

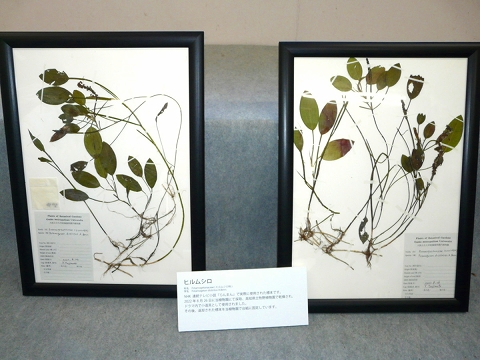

ここで一応解散となりましたが、展示実習室で開催されている牧野富太郎関連の展示を見学しました。画像のヒルムシロはNHKの朝ドラ「らんまん」で実際に使用された押し葉標本です。附属植物園で採取され、高知県立牧野植物園で乾燥されたのち、ドラマの小道具として使用されたそうです。

|

|

| 私市駅前にて |

コウテイダリア(八重咲き) |

|

|

| シュロ |

辻本さんから園内の説明 |

|

|

| オオハナワラビ、モトマチハナワラビ |

モトマチハナワラビ |

|

|

| フユノハナワラビ |

ノジギク |

|

|

| 日本産樹木見本園にて |

トチノキ |

|

|

| ハクサンボク |

メタセコイア |

|

|

| スイショウ |

シケシダ |

|

|

| ヤクシソウ |

ヒノキ |

|

|

| ムラサキシキブ |

ヤブムラサキ |

|

|

| ヒイラギ(雄株) |

イイギリ |

|

|

| バリバリノキ |

ヤワラシダ |

|

|

| サイゴクベニシダ |

オオベニシダ |

|

|

| ベニオオイタチシダ |

ミドリヒメワラビ |

|

|

| イチヤクソウ |

キノクニスズカケ |

|

|

| 管理温室のシダ |

ヒメイノモトソウ |

|

|

| キタミソウ |

アラゲタデ |

|

|

| ヤチスギラン |

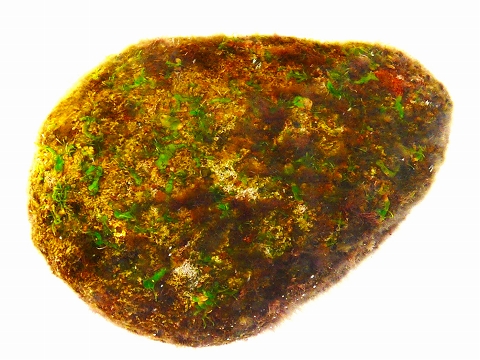

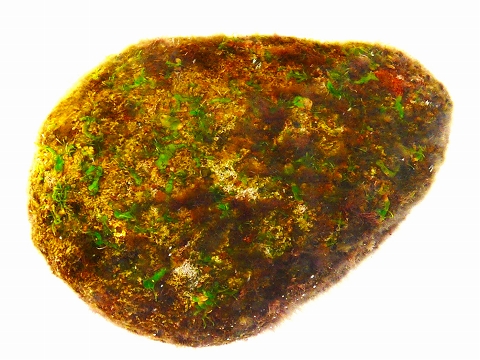

石に着生するカワゴロモ |

|

| ヒルムシロの押し葉標本 |

|

| 大阪公立大学附属植物園にて |

(本文・写真:山住一郎)