ニュース

(2023.10.15)

第718回観察会が兵庫県立尼崎の森中央緑地で行われました。

10月15日(日)、兵庫県尼崎市の「尼崎の森中央緑地」で観察会が開催されました。

阪神電鉄「出屋敷」駅前に午前9時45分に集合。9時53分発の阪神バスに乗車し、「尼崎スポーツの森」バス停で降りました。

バス停からしばらく歩くと、大阪湾に面した工場跡地に広がる「尼崎の森中央緑地」が見えてきます。昭和の高度経済成長の時代には、火力発電所などのたくさんの工場が立ち並んでいた場所です。当時の様子からは想像ができないほどの変容です。

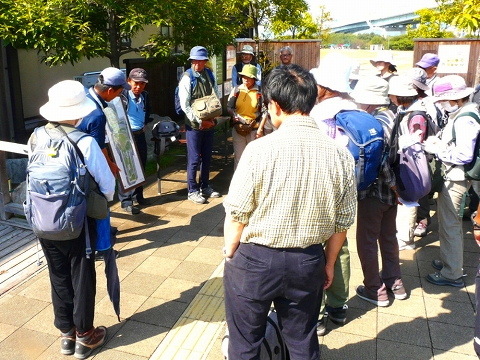

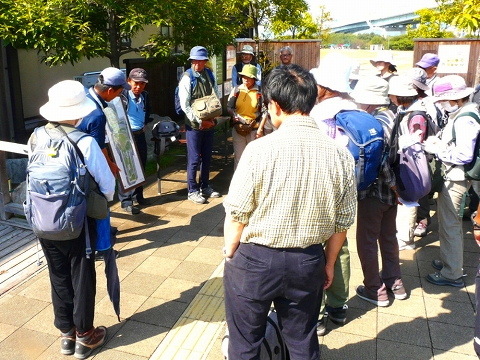

尼崎の森中央緑地パークセンター事務所に挨拶をした後、森づくりコーディネーターの斉藤義人さんから中央緑地や施設などの概要について説明がありました。その後、育苗圃場へ移動し、施設の詳細や基本理念などについて解説をしていただきました。中央緑地では、生物多様性をキーワードに、100年先を見据えた森づくりが行われています。それらの植物は、武庫川・猪名川流域、六甲山系やその周辺地域で採取された種子から育てられたものです。育苗圃場をめぐりながら、斉藤さんから、育てられている植物や育苗のご苦労などについて話をうかがうことができました。海浜の近くという厳しい環境下で、郷土の植物を種子から育てられ、また、地域の絶滅危惧種域外保全にも取り組まれています。

育苗圃場での観察を終えた後、パークセンター前の緑地で昼食となりました。この日は植生学会の大会も開催されており、昼食後には交流の機会を設けていただきました。

午後は、スタッフの岡花泉見さんの案内で、森づくりエリアの樹林や林床・林縁に育つ植物を観察しました。森の中にいると、とても海浜の近くにいるとは思えないような気持ちになります。植物の生命力を感じます。その後、水辺やその周辺の植物を観察しました。大芝生広場に隣接する圃場では秋の七草のススキ、オミナエシ、フジバカマ、カワラナデシコなどを見ることができました。最後に、移築された県指定文化財の茅葺き民家を見学しました。石垣の隙間には、ケキンモウワラビ、ツメレンゲなどがよく育っていました。パークセンターに戻り、スタッフの方々に、会員からの質問にも答えていただきました。

秋晴れの1日、「尼崎の森中央緑地」のスタッフの皆様には大変お世話になりました。ありがとうございました。また、観察会担当の水田さんには、パークセンターとの調整や事前の手続き等で大変お世話になりました。お礼申し上げます。参加者は28名でした。

|

|

| パークセンターの前で尼崎の森中央緑地の説明 |

育苗圃場の前で |

|

|

| コーディネーターから育苗圃場の説明 |

生垣に使われているサネカズラ |

|

|

| 育苗圃場のツメレンゲ |

カリガネソウの説明 |

|

|

| カリガネソウ |

オケラ |

|

|

| オミナエシ |

アオヤギバナ |

|

|

| カワラサイコ |

ハマアザミ |

|

|

| クヌギ |

チカラシバ |

|

|

| ウラジロノキ |

ガマズミ |

|

|

| オニグルミ |

湿地の植物観察 |

|

|

| イガガヤツリ |

秋の七草の観察 |

|

|

| カワラナデシコ |

カワラヨモギ |

|

|

| ケキンモウワラビ |

ツメレンゲ |

|

| パークセンターの前で |

(本文・写真:山住一郎)