ニュース

(2022.4.16)

◇第702回観察会が京都市伏見区 宇治川左岸〜巨椋池干拓地で行われました。

晴天に恵まれ、久しぶりの観察会となりました。担当の伊吹寛子さんから京都教育大学名誉教授の坂東忠司先生を紹介していただき、坂東先生にコース設定・指導をお願いしました。坂東先生は長年巨椋池干拓地の植物相を研究調査され、干拓前の巨椋池の希少植物の保護活動もされています。

京阪観月橋駅に9時30分に集合し、観月橋を渡り高架下で9時40分からあいさつ、コース説明、注意事項の通達のあと、宇治川左岸河川敷を西に向かってスタートしました。道沿いには、いろいろな春の植物があふれ、緑色を残したセイタカヨシ、60〜70cmの大きな葉のギシギシ属がありました。エゾノギシギシの場合は近縁種と交雑しやすく、雑種強勢で両親より大形が目立つも果実がまだで翼状萼片が確認できませんでした。黄色いセイヨウカラシナの群生の中を進み、子供たちが野球をしているグランドそばにエノキに寄生したヤドリギがありました。グランドそばでムラサキサギゴケの柱頭運動の説明があり、柱頭に昆虫が花粉を運んできたとき、柱頭をすぐ閉じて花粉を捕獲する動きを、柱頭を刺激することで再現しました。

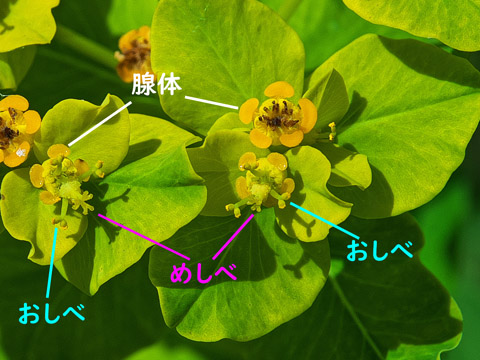

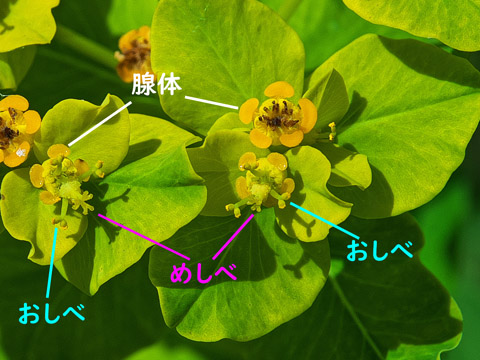

しばらく進むと、向島大河原でヨシ原が現れました。3月ごろには刈取り、ヨシ焼きが始まります。ヨシの新芽が一斉に伸びていました。焼かれたヨシ原に白色から紫色まで、いろいろなアリアケスミレが一面に開花していました。向島大河原の西側には、一面黄緑色のノウルシの群落があります。春に上部の葉(総苞葉)が黄色くなります。環境省RDBでは準絶滅危惧種で、湿地の開発などで減少しています。ノウルシは雌性先熟で、めしべがまず伸び出し受粉すると下を向き果実になります。おしべは遅れて伸びだします。この周りには黄色い腺体がつき、蜜を出します。

さらに第二京阪道路を越えで向島大黒に行きました。この地域も3月にヨシ焼きされ、新芽が出てきました。ヨシの中にショウブ、ゴキヅル、ハンゲショウ、コウヤワラビなどが現れました。昼食後、堤防を越えて、巨椋池干拓地の一望できる場所で、坂東先生から、巨椋池の歴史、干拓地になった理由、現在の治水など説明を受けました。巨椋池はもともと宇治川の一部で、氾濫に悩まされていました。太閤秀吉が氾濫を抑えるため太閤堤を作り、巨椋池と独立させたのが水質を悪くし、1933年から8年かけて、他から土を入れる埋め立てでなく、池の水を抜く干拓で農地にしました。巨椋池のムジナモは天然記念物でしたが、1940年には、自生していないので、天然記念物は取り消しになりました。巨椋池では絶滅しても、各所で種の保存のために栽培されています。その南に行き干拓地の田畑の畦道を観察し、ナヨクサフジ、セイヨウタンポポ、カスマグサ、スズメノエンドウ、スミレ、ハハコグサなどさまざまな種を確認しました。ゴールの近鉄向島駅で解散となりました。

その分野では著名な先生方も多数参加され有意義な観察会でした。参加者は37名でした。

坂東忠司先生、担当の伊吹寛子さん、興味深いコース設定していただき、ありがとうございました。

これらのもっと詳しい内容は、次回発行の会報(会員には無料送付)で報告します。

|

|

| 観月橋高架下にて |

ニセカラクサケマン |

|

|

| セイタカヨシ |

ギシギシ属(交雑種) |

|

|

| マグワ(雄花) |

セイヨウカラシナ |

|

|

| ヤドリギ |

ムラサキサギゴケ |

|

|

| ムラサキサギゴケの柱頭運動 |

ワレモコウ |

|

|

| ヨシ刈り |

向島大河原で観察 |

|

|

| アリアケスミレ(白色) |

アリアケスミレ(紫色) |

|

|

| タチイヌノフグリ |

アリアケスミレとセイヨウタンポポ |

|

|

| カサスゲ |

ノウルシ(群落) |

|

|

| ノウルシ |

ノウルシ(花序) |

|

|

| 3月の向島大黒 |

4月の向島大黒 |

|

|

| ハナイバナとキュウリグサ |

ショウブ(花序) |

|

|

| ゴキヅル |

ハンゲショウ |

|

|

| コウヤワラビ |

巨椋池干拓地 |

|

|

| カスマグサとスズメノエンドウ |

スミレ |

(本文・写真:相良真佐美)

|

| 向島大黒河川敷にて |