ニュース

(2019.11.2)

◇第684回観察会が神戸市北区 あいな里山公園で行われました。

爽やかな秋晴れで観察会が行われました。10時に神鉄・藍那駅に集合。藍那歩行者口から、あいな里山公園(国営明石海峡公園神戸地区)に入り長屋門で入園料を支払いました。広場で本日の案内担当の水田光雄さんから概要の説明がありました。10:40観察スタート、さっそくアキグミの結実、赤くなったタコノアシの群生に出会います。ゆでダコにそっくりですが、環境省カテゴリーでは準絶滅危惧です。先に進むと道沿いに、ケシロヨメナ、ヒロハギシギシ(エゾノギシギシ)、エゾアブラガヤ、コバノガマズミ、ヒメジソ、アメリカイヌホオズキ、ウグイスカグラ、ハッカ、カマツカ、ノグルミ、ヤマハッカ、オオイヌホオズキなどが見つかりました。

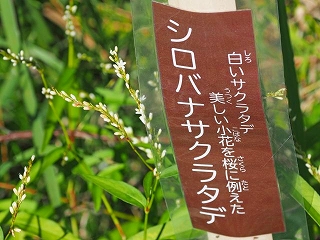

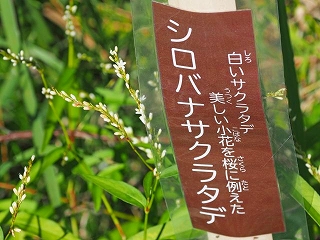

古民家の相談ヶ辻の家で、せっかくの爽やかな快晴なので、たっぷり1時間の昼食となりました。出発まで自由観察です。オグルマが咲いていました。兵庫県では準絶滅危惧種で比較的珍しい種です。ヤブニッケイ、コセンダングサ、ノブドウ、モチツツジ、どんぐりの実ったアラカシ、シロバナサクラタデなどがありました。この公園の主な種には、解説付きの名札がつけられています。高い樹木の先端では晩秋に渡って来る冬鳥のジョウビタキがさっそく鳴いていました。公園管理の方に、相談ヶ辻の家の構造を教えてもらいました。屋根は「四方蓋造り」と呼ばれ、下屋が瓦葺きで、茅葺きの上屋が重なった建築様式です。この地方や四国で見られます。茅葺きは4層になっていて、ヨシ、ワラ、ススキ、ヨシと重ねられています。相談ヶ辻の家の付近を十分観察し、集合写真を撮り、午後の観察スタートです。

ススキの群生が風になびいている中を通り、サンデン休息所に到着。水田さんらカワラケツメイとアレチケツメイの分別方法を教えてもらいました。葉の表面の葉柄に蜜腺が一つありますが、蜜腺に柄がないのがカワラケツメイで、キノコのように柄があるのがアレチケツメイだそうです。ハバヤマボクチやヤブレガサモドキは、この公園内の別の場所に自生していたものを移植しました。ノコンギク、ヤクシソウ、アキノタムラソウ、ワレモコウも生育していました。その後、里山美林地区に移動しました。コアゼガヤツリ、メガルカヤ、センブリ、リンドウと、ちょっと離れたところにホソバリンドウが開花していました。水田さんからカンガレイの詳しい説明を受けました。のんびりとオオカマキリも日向ぼっこしていました。

とても広々として自然を大切に保護されている里山公園でした。水田さんからも詳しい解説をしていただき、楽しい観察会でした。参加人数は26名でした。

|

|

| アキグミ |

タコノアシ |

|

|

| ケシロヨメナ |

コバノガマズミ |

|

|

| ハッカ |

ヤマハッカ |

|

|

| オオイヌホオズキ |

相談ヶ辻で観察 |

|

|

| オグルマ |

コセンダングサ |

|

|

| ノブドウ |

モチツツジ |

|

|

| アラカシ(実) |

シロバナサクラタデ |

|

|

| 冬鳥 ジョウビタキ |

茅葺屋根の構造 |

|

|

| カワラケツメイ |

ハバヤマボクチ |

|

|

| ヤブレガサモドキ |

ノコンギク |

|

|

| ヤクシソウ |

アキノタムラソウ |

|

|

| コアゼガヤツリ |

メガルカヤ |

|

|

| センブリ |

リンドウ |

|

|

| ホソバリンドウ |

カンガレイの解説 |

|

|

| オオカマキリ |

里山美林地区を歩く |

(本文:相良真佐美、写真:能登康夫・相良真佐美)

|

| 相談ヶ辻の家にて |