ニュース

(2018.4.15)

第667回観察会が三重県・岐阜県揖斐川河川敷で行われました。

4月15日(日)、岐阜県養老鉄道の美濃松山駅に11時5分に集合。案内の山脇さんから本日の予定コースと観察する主な植物の説明があり、11時20分に7名で出発しました。朝方の雨は止み、薄日も差し出し観察には申し分ありませんでした。ただ、強風注意報が発令され、向かい風には歩くのも困難なぐらいでした。こんな日の植物撮影は被写体が揺れ動き、容易ではありません。

美濃松山駅をスタートし岐阜県南濃町田鶴の揖斐川河川敷に向かって歩きました。舗装路にはヒメスミレ、あぜ道にはスカシタゴボウ、ナガミヒナゲシ、ムシクサ、カズノコグサ、ミチタネツケバナ、オランダミミナグサなどがありました。河川敷に到着すると、ヨシ、オギの湿地に入っていきます。中にタチヤナギ、ジャヤナギ(あるいはオオタチヤナギ)が数株生えていました。

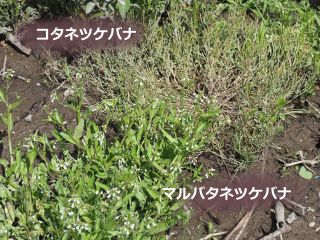

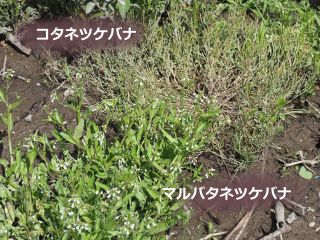

さらに河川敷を下り三重県桑名市多度町に入りました。湿地を見ると、見かけないタネツケバナの仲間が群生しています。これはオオタネツケバナから派生したマルバタネツケバナ(仮称)という新種です。現在はこの地域でしか確認されていません。土手の近くには、スズメノエンドウとカスマグサが連なり、コメツブツメクサが群生していました。ヨシの間にはカサスゲが密集しています。イヌコリヤナギ、マルバヤナギなどヤナギ類も点々とあります。途中で昼食休憩を取り、さらに川下に向かいました。タコノアシが群生を作っています。こんなにたくさん生えているのには驚きました。イボタノキ、ツルウメモドキ、カワラニンジンもありました。

ここで、本日のもう一つのテーマであるタネツケバナの仲間が続々と出てきました。地面に倒れるように茎を伸ばすコタネツケバナが見つかりました。別名コカイタネツケバナです。これは、1998年に茨城県小貝川河川敷でタネツケバナの新種が見つかり、コカイタネツケバナ(仮称)と発表されました。しかし、2003年に発見者が、コタネツケバナと区別できず、コカイタネツケバナはコタネツケバナの別名と発表しました。コタネツケバナの大きなロゼットも見つかりました。次に、茎の上部につく葉の側小片には切れ込みがほとんどなく、線状披針形の葉のタチタネツケバナ、茎がやや堅く、5稜あるミズタガラシが見つかりました。特にミズタガラシはテニスコートぐらいの広さにびっしりと群生していました。緑の絨毯に見えます。もう少し下流に行くと、整地された広場にムラサキサギゴケが広がっていました。その中に白色のも見つかりました。紫色のムラサキサギゴケが一般に普及していますが、これは白花のサギゴケと呼ばれています。さらにゴールの多度駅までに、土手にはタチイヌノフグリ、スミレ、朱色の花のクサボケ、托葉が大きなテリハノイバラ、葉だけですがツルフジバカマやワレモコウなどもありました。

風が強く難航しましたが、少人数の参加者だったので、マンツーマンで説明を聞くことができ、最新の情報を皆で検討し、密度の濃い観察会になりました。

|

|

| スカシタゴボウ |

ムシクサ |

|

|

| カズノコグサ |

タチヤナギ |

|

|

| マルバタネツケバナ |

コメツブツメクサ |

|

|

| カサスゲ |

イヌコリヤナギ |

|

|

| マルバヤナギ |

タコノアシ |

|

|

| イボタノキ |

カワラニンジン |

|

|

| コタネツケバナ |

コタネツケバナ(ロゼット) |

|

|

| タチタネツケバナ |

ミズタガラシ |

|

|

| ムラサキサギゴケ |

サギゴケ |

|

|

| タチイヌノフグリ |

スミレ |

|

|

| クサボケ |

テリハノイバラ |

|

|

| ツルフジバカマ |

ワレモコウ |

(本文・写真 相良真佐美)

|

| 右岸河川敷にて |

|

|