ニュース

(2017.11.3)

第664回観察会が兵庫県猪名川町、内馬場の森方面で行われました。

11月3日は晴れの特異日。好天に恵まれた観察会となりました。

午前10時に、能勢電鉄「日生中央」駅前に集合。案内の相良さんから、本日のコースと観察される植物などについて説明がありました。台風21号の影響もほとんどないとのことで一安心。早速出発です。

しばらく車道沿いに歩き、右折して、内馬場の森方面に向かいます。道沿いの斜面に、ナラガシワの大きなドングリが見られます。エビヅル、センニンソウ、ノブドウなどのつる植物が果実をつけています。チャノキの花も咲いています。初冬を感じさせる花です。山裾にはノコンギクやケシロヨメナが花を咲かせ、コウヤボウキの花には虫が訪れています。田んぼの畦にはオグルマ、ヨメナ、ノチドメなどが見られます。

山道にさしかかるとシダが多くなり、ベニシダ、サイゴクベニシダ、オオベニシダなどの特徴と見分け方を教わりながら進みます。稲刈りの済んだ田んぼと雑木林は北摂の代表的な里山の景観です。美味しそうなカキがたわわに実っています。コマユミやコバノガマズミ、カマツカなどの赤い実やヤブムラサキの瑠璃色の実が目立ちます。コツクバネウツギは2裂した萼片が特徴です。クヌギとアベマキが並んで生えており、樹皮や葉の特徴を確認しました。コナラのドングリもたくさん見られました。実を付けたネナシカズラが寄生根で植物に巻き付いています。

休憩を取った後、スギ植林地の山道を雨森山へと向かいます。林床にはアカハナワラビが見られました。3脈の目立つ大きな葉はケケンポナシです。大きな木の下には独特の形をした果実もたくさん落ちていました。

この付近には台場クヌギがたくさん残っています。薪炭林として維持されてきた林です。池田の菊炭の産地として有名で、現在でも数は少ないながら生産は続けられ、茶席などで使われているようです。付近の湿った岩にはコハイホラゴケやウチワゴケなどのシダも見られました。北摂はシカの食害が顕著で、この付近もシカが食べない植物が繁茂しています。シロダモやソヨゴなどを観察しながら急な登りを行くと、視界が開け、雨森山の頂上(標高383.7m)に到着。ここで昼食となりました。

頂上で写真を撮った後、足元に注意をしながら急坂を下ります。この付近にはエドヒガンが多く、春の花の季節は見事です。シダではヒメイタチシダが見られました。

やがて知明湖に到着し、全員が揃ったのを確認して出発。車道に沿って知明湖周辺の植物を観察しながら進みます。オニツルウメモドキやフユザンショウの実が印象的でした。ダム湖をあとに、日生ニュータウンの中を通って日生中央駅に向かいました。途中の道路の壁面にはトキワトラノオが見られました。

紅葉の始まった里山の植物をゆっくりと観察することができた1日でした。参加者は27名でした。

|

|

| ナラガシワ |

エビヅル |

|

|

| センニンソウ |

チャノキ |

|

|

| ノコンギク |

ケシロヨメナ |

|

|

| コウヤボウキ |

オグルマ |

|

|

| ヨメナ |

ベニシダ(上)とサイゴクベニシダ(下) |

|

|

| オオベニシダ |

里山の景観 |

|

|

| カキノキ |

コマユミ |

|

|

| コバノカマズミ |

カマツカ |

|

|

| ヤブムラサキ |

コツクバネウツギ |

|

|

| クヌギ(左)とアベマキ(右) |

コナラ |

|

|

| ネナシカズラ |

アカハナワラビ |

|

|

| ケケンポナシ |

台場クヌギの観察 |

|

|

| クヌギのドングリ |

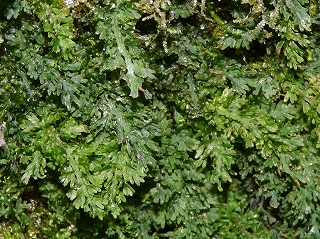

コハイホラゴケ |

|

|

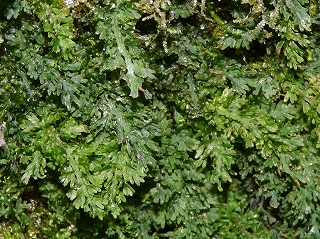

| ウチワゴケ |

シカが食べないマツカゼソウとイワヒメワラビ |

|

|

| シロダモ |

ソヨゴ |

|

|

| ヒメイタチシダ |

知明湖と周辺の雑木林 |

|

|

| オニツルウメモドキ |

フユザンショウ |

|

| トキワトラノオ |

(本文・写真:山住一郎)

|

| 雨森山山頂にて |

|

|