ニュース

(2011.10.2)

◇第603回観察会が 和泉葛城山で行われました

|

| 牛滝の一の滝、二の滝、三の滝 |

南海本線岸和田駅に午前9時に全員集合。待機中の貸切バスに乗り、牛滝山バス停に向けて出発しました。今回のコースは、牛滝より葛城山山頂へはバスで難なく登頂でき、山頂からは貝塚市蕎原(そぶら)からの登山道(Aコース)を下るという体力消耗の少ないコースとなっています。

本日の担当は会長の山住一郎さん、案内・指導は田中正視さんです。田中さんは環境省自然公園指導員、和泉葛城山ブナ林保護増殖検討委員会委員ほか多数の要職を兼務され、ここをフィールドに長年にわたり精力的に活動されています。

岸和田駅発のバスでおよそ40分間走って、牛滝山バス停に着きました。ここで一旦下車、手前にある大威徳寺の山門をくぐり、境内、渓流歩道を散策することにしました。ここではエドヒガンに着生したビロードシダを手始めに、クジャクシダ、ハコネシダ、ケケンポナシ、ミヤマフユイチゴ、ウラジロガシ、シラカシ、アカシデ、コバノガマズミ、カクミノスノキ、コウヤコケシノブ、ウラボシノコギリシダなどを約1時間かけて観察しました。

再びバスに乗車、林道牛滝線を走行して、11時過ぎ、無事に和泉葛城山山頂に着きました。

|

| 山上広場でブナ林の説明 |

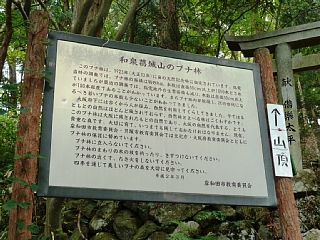

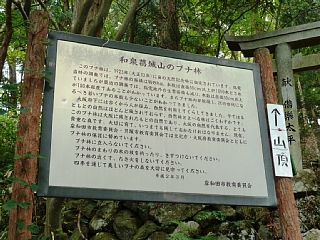

山頂の一角に、翼果を垂れたウリハダカエデと果実をつけたナシの大木のある広場があり、ここで田中正視さんより、和泉葛城山のブナ林の特徴、ブナの調査・保護等について、ご自身の体験を交えて大変興味深いお話をいただきました。田中さんは1982年から和泉葛城山のブナ林を調査されています。このブナ林は1923年(大正12年)に国の天然記念物に指定されました。ブナ林が天然記念物に指定されているところは北海道の黒松内町のブナ林、広島県の比婆山のブナ林、和泉葛城山のブナ林の3か所で、和泉葛城山のブナ林は分布の南限圏にあたるとのことでした。

次いで、山頂一帯にひろがるブナ林へご案内いただきました。天然記念物に指定されているブナ林の見事な大木に心打たれる一方で、朽ちかけた大木に一抹の不安を感じました。朽木の幹には有毒のツキヨタケが着生していました。ブナ林一帯にはヤドリギ、イヌブナ、ホオノキ、アカガシ、リョウブ、イヌシデなどがあって、さらに陽光の少ない森の中てツリバナ、ヒメクロモジ、コバノガマズミ、コマユミ、シラキ、ミヤマシキミなどがそれぞれに秋を彩る実をつけていました。ブナとイヌブナの幹の色、葉・冬芽の違いなども詳しく説明していただきました。林床ではテイショウソウが風車のような小さな花をつけていました。また、樹幹にはヒメノキシノブとノキシノブが着生しており、その違いが観察できました。

|

|

| ブナ林にて |

ブナの幼木の説明 |

ブナ林から頂上に向けて引き返し、葛城神社の鳥居前で昼食を摂りました。

午後は、ハシカケの滝を経て春日橋から蕎原に至る登山道Aコースを下りました。草本では、カキノハグサ、ヤマジオウ、ミカエリソウ、アキチョウジ、クサアジサイ、モミジガサ、セトウチホトトギス、ムカゴイラクサ、イヌトウバナ、マツカゼソウ、ヤブハギ、トチバニンジン、イワタバコの群生、アケボノシュスラン、ミヤコミズ、ヤマミズなどが観察できました。木本では、アスナロ、ヤマアジサイ、ミヤマウコギ、ミヤマシキミ、チドリノキ、コショウノキなどが見られました。また、シダ植物では、ハコネシケチシダ、オオヒメワラビ、イワヘゴ、ヤマイヌワラビ、カラクサイヌワラビ、ヒロハイヌワラビなどが観察されました。

予定の午後3時過ぎ、蕎原山荘にて出迎えのバスに乗車して全員家路に就きました。

最後に、一日中親身な指導をいただきました田中正視さんにお礼申し上げます。

参加者は29名でした。

(本文 馬場俊彦・写真 山住一郎)

|

|

| ビロードシダ |

クジャクシダ |

|

|

| ハコネシダ |

ミヤマフユイチゴ |

|

|

| アカシデ |

コバノガマズミ |

|

|

| コウヤコケシノブ |

ウラボシノコギリシダ |

|

|

| ウリハダカエデ |

推定樹齢250年のブナの大木 |

|

|

| ブナ |

イヌブナ |

|

|

| ヤドリギ |

ヤドリギの幼木 |

|

|

| アカガシ |

ツリバナ |

|

|

| コマユミ |

ヒメクロモジ |

|

|

| テイショウソウ |

テイショウソウ(花序) |

|

|

| ヒメノキシノブ |

ブナ林の説明板 |

|

|

| カキノハグサ |

ヤマジオウ |

|

|

| アキチョウジ |

モミジガサ |

|

|

| セトウチホトトギス |

イヌトウバナ |

|

|

| アケボノシュスラン |

ミヤコミズ |

|

|

| ヤマミズ |

ミヤマウコギ |

|

| 葛城神社の鳥居前にて |