ニュース

(2011.5.21)

◇第598回観察会(宿泊観察会)が行われました

5月21日(土)から22日(日)にかけて、岡山県高梁市・新見市で第598回観察会が行われました。今回は岡山県植物誌研究会との合同観察会です。

5月21日(土)午前11時30分にJR中庄駅前に集合。貸切のマイクロバスに乗車し、マーカーで参加された皆さんとともに、一路、川上バスセンターへと向かいました。バスの中で、担当幹事の権藤さんからの挨拶、バスの運転手さんの自己紹介などがあり、2日間の行程表と観察予定地の詳細な地図を配布していただきました。

|

| 「全国川上 水と緑のふるさとプラザ」にて |

|

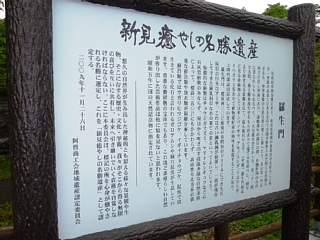

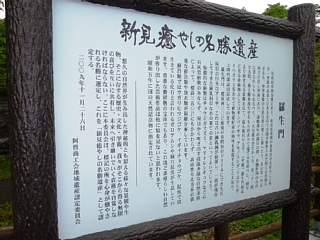

| 羅生門 |

約1時間で川上バスセンターに到着。ここで岡山県植物誌研究会の皆さんと合流し、「全国川上 水と緑のふるさとプラザ」の駐車場で挨拶のあと、お世話をいただく地元の皆さんの紹介がありました。今回、案内・ご指導をいただくのは、倉敷市立自然史博物館の狩山俊悟氏、岡山大学資源植物科学研究所の榎本 敬氏、山下 純氏と、岡山県での観察会の実施に当たり、計画段階からお世話をただいた溝手啓子さんです。

挨拶の後、貸切バスとマイカーで移動し、高梁市の石灰岩地帯2箇所をご案内いただきました。好石灰岩性のイワツクバネウツギ、イワシデ、チョウジガマズミ、ヤマトレンギョウ、オオバイカイカリソウや、ケグワ、イブキシモツケ、ヤマフジ、ヤマイバラ、サワシバ、ヨコグラノキ、コバノチョウセンエノキ、チトセカズラ、クロタキカズラ、キンラン、ギンラン、ホタルカズラ、ヤマハコベなどが観察され、シダでは石灰岩地の岩場などに見られるヒメウラジロ、エビガラシダ、ケキンモウワラビ、オニイノデ、クモノスシダや、トキワトラノオ、コバノヒノキシダ、アイトキワトラノオなどが観察されました。ジャケツイバラの鮮やかな黄色の花、ヒメウツギの白い花が印象的でした。

植物をゆっくりと観察し、午後6時頃に宿舎の「神原荘」に到着しました。夕食後は懇親会とミーティングがありました。自己紹介の後、狩山先生から石灰岩地の植物などについてお話があり、その後、参加者からの植物等に関する質問にお答えいただきました。

翌22日(日)は、明け方に降った雨も上がり、どうやらお天気は心配なさそうです。朝食を済ませて、午前8時に宿舎を出発。2日目は新見市と高梁市の石灰岩地帯にご案内いただきました。

最初に訪れた新見市の羅生門は国の天然記念物に指定され、ドリーネにできた巨大な石灰岩のアーチで、鍾乳洞の天井部分だけが残り、天然橋になっています。その壮観には圧倒されました。天然橋の下のほうへ降りていくと、空気はひんやりとし、湿度が高く、木々の幹にはいろいろなコケが着生していました。ここでも、好石灰岩性の植物が多く観察されました。

このあと、高梁市の佐伏川沿いの石灰岩地で植物を観察し、昼食を摂った後、午後には新見市の鍾乳穴を案内していただきました。

2日目に観察された植物は、イワシデ、イワツクバネウツギ、チョウジガマズミ、キビノクロウメモドキ、クロタキカズラ、ヤブデマリ、コツクバネウツギ、オオキヌタソウ、ミヤマヨメナ、スハマソウ、ジュウニヒトエ、タカサゴソウ、タツナミソウ、ツルネコノメソウ、カノコソウ、ヒメウラジロ、ケキンモウワラビ、オオヒメワラビ、ツルデンダなどでした。

午後3時、予定どおりの時刻に駐車場に戻り、ここで解散となりました。

爽やかな新緑の季節にすばらしい観察会を持つことができました。2日間、現地をご案内いただき、ご指導いただきました皆様に心よりお礼申し上げます。

解散式のあと、マイカーで来られた方々と別れ、マイクロバスでJR中庄駅まで送っていただき、帰途に着きました。本会からの参加者は35名でした。

(本文・写真 山住 一郎)

|

|

| イワツクバネウツギ |

イワシデ |

|

|

| チョウジガマズミ |

オオバイカイカリソウ |

|

|

| ケグワ |

イブキシモツケ |

|

|

| ヤマイバラ |

サワシバ |

|

|

| コツクバネウツギ |

クロタキカズラ |

|

|

| ホタルカズラ |

ヤマハコベ |

|

|

| ヒメウラジロ |

ヒメウラジロ(葉の裏) |

|

|

| エビガラシダ |

ケキンモウワラビ |

|

|

| クモノスシダ |

トキワトラノオ |

|

|

| アイトキワトラノオ |

ジャケツイバラ |

|

|

| ヒメウツギ |

羅生門の案内板 |

|

|

| キビノクロウメモドキ(葉の裏から) |

ヤブデマリ |

|

|

| オオキヌタソウ |

ジュウニヒトエ |

|

|

| コバノチョウセンエノキ |

ツルネコノメソウ |

|

|

| カノコソウ |

ツルデンダ |

|

| 佐伏川沿いの渓谷にて |